第1节 种子萌发形成幼苗

二.教学内容处理与设计思路:

㈠.对本节教学顺序的微调

1.教材的安排:

第1节 种子萌发形成幼苗

课题 | 主要教学内容 | 课时安排 |

种子的结构 | 1.活动“观察种子的结构” 2.总结双子叶植物种子和单子叶植物种子结构的异同点 | 1 |

种子的萌发过程及萌发的内部条件 | 1.种子的萌发过程 2.种子萌发的内部条件 3.活动“探究种子的营养成分” | 1 |

种子萌发的外部条件 | 探究种子萌发的外部条件 | 1 |

2.调整后的安排

课题 | 主要教学内容 | 课时安排 |

种子的结构 | 1.活动“观察种子的结构” 2.总结双子叶植物种子和单子叶植物种子结构的异同点 | 1 |

种子的萌发过程 | 1.种子的萌发过程 2.活动“探究种子的营养成分” | 1 |

种子萌发的条件 | 探究种子萌发的内部条件及外部条件 (提前两周分发具有不同内部条件的种子给学生,让学生在课外栽培并观察种子的萌发情况,同时组织兴趣小组的同学探究种子萌发的内部和外部条件) | 1 |

3.调整说明:

将探究种子萌发的内部条件和外部条件安排在同一个课时里完成,能使“种子萌发的条件”这一知识点的教学更具条理性、连贯性和整体性,能更好地在学生的头脑中形成一个完整的知识结构。

㈡.设计思路:

“种子萌发的条件”是北师大版义务教育课程标准实验教科书《生物学》七年级上册第三单元第六章第一节的教学内容。《生物课程标准》中的“内容标准”对此部分内容的要求是:“描述种子萌发的条件”,对此提出的活动建议是“开展种子萌发条件的探究活动”,希望以此活动加深学生对相关知识的理解,提高学生运用知识解决实际问题的能力。根据课程标准的要求,我们把本节课的教学定位为:让学生在开展探究活动,运用知识解决实际问题的过程中,认识“种子萌发的条件”。

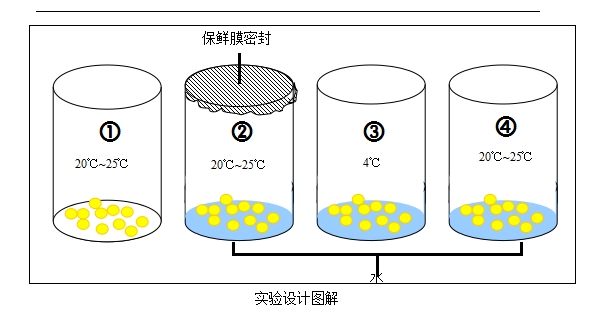

那么,如何引导学生开展探究活动呢?开展哪些探究呢?通过研究,我们决定引导学生开展种子萌发的“内部条件”和“外部条件”两个方面的探究,并将其分为“课外探究”和“课内探究”两部分进行。